【地区环境问题概述】

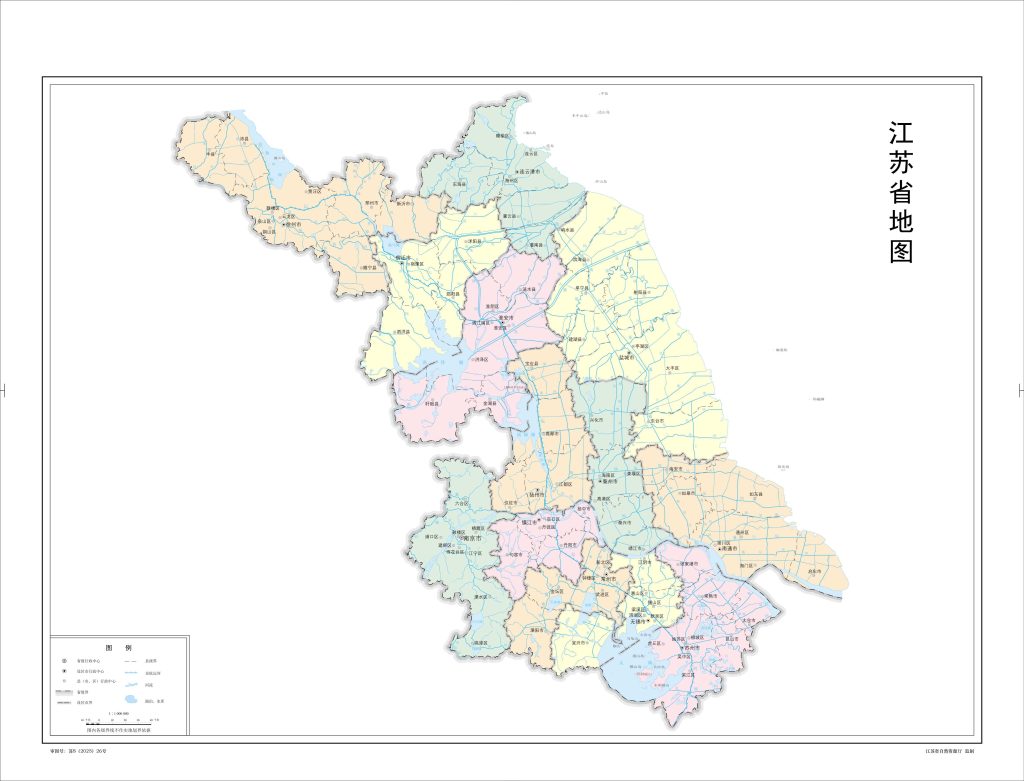

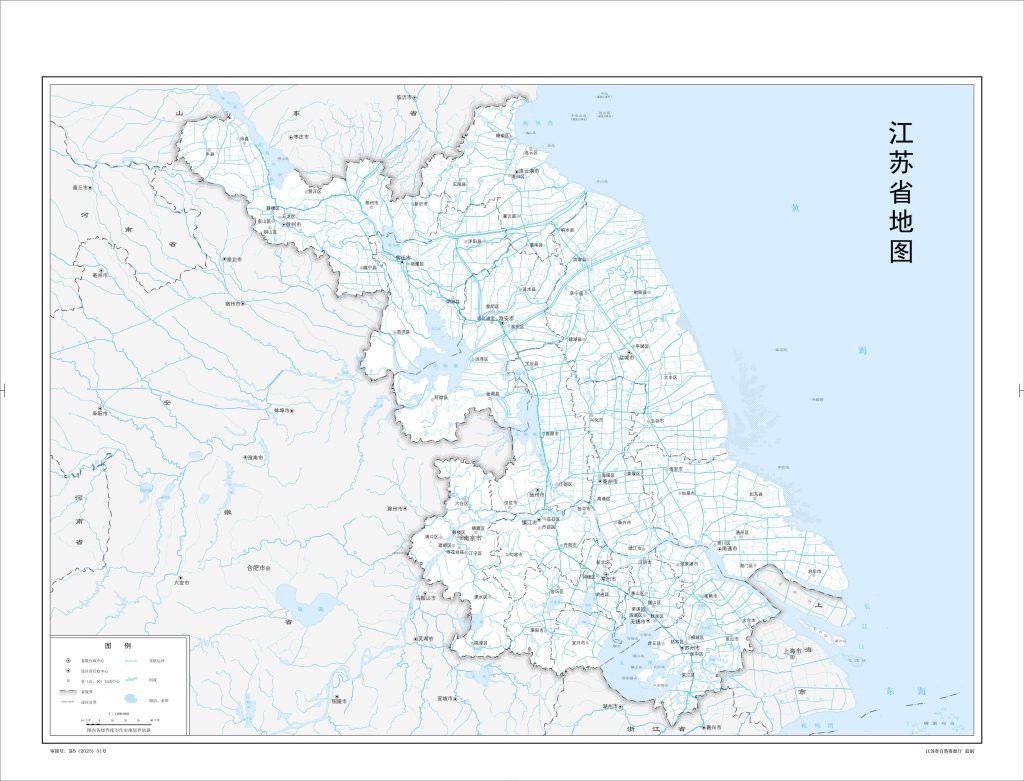

江苏省地处我国沿海地区中部,长江、淮河下游,东濒黄海,北接山东,西连安徽,东南与上海、浙江接壤。长江横穿东西,大运河纵贯南北。境内山水平原错落,河流湖泊纵横,气候温和,土壤肥沃,物产丰饶,素有“鱼米之乡”的美誉。

作为经济大省,江苏省在快速工业化进程中面临多重环境压力。大气污染方面,PM2.5年均浓度虽逐年下降,但臭氧污染问题日益凸显,成为影响空气质量的主要因素。水环境治理中,部分支流支浜水质不稳定,入河排污口整治仍需加强。土壤污染风险主要集中于化工遗留地块,地下水修复任务艰巨。生物多样性保护方面,长江岸线生态修复与湿地保护需持续推进。

此外,经济高速发展与资源环境承载能力的矛盾也贯穿江苏环保历程:一方面,长江岸线、太湖流域等关键生态空间长期面临工业污染、航运扰动、农业面源等压力;另一方面,城市化率超 74% 带来的生活污染、机动车排放等问题持续凸显。近年来,虽经持续治理,生态环境质量显著改善,但 “复合型污染”“结构性压力” 仍未根本缓解,环境治理呈现 “攻坚深化期” 与 “风险防范期” 叠加的特征。

【主要环境问题及现状】

水污染:流域治理成效显著但风险仍存

长江江苏段,作为长江流域入海前的最后一段,沿线分布数个工业园区,历史上存在化工围江、污水直排等问题。虽然经专项治理,2024 年水质优良比例达 100%,但船舶含油废水、港口扬尘等隐性污染仍需警惕。

太湖流域的蓝藻水华曾是核心污染问题,通过控源截污、生态修复,总磷浓度明显下降,但夏季高温期局部水域仍有蓝藻聚集风险。

苏北地区部分河流因工业废水偷排、城镇污水收集不全,仍存在劣 Ⅴ 类断面。

农村黑臭水体治理覆盖率达 85%,但长效管护机制待完善。

大气污染:从 “PM2.5 攻坚” 转向 “臭氧与 PM2.5 协同控制”

2024 年全省 PM2.5 平均浓度降至 32.3μg/m³,优良天数比例达 82.5%,但臭氧污染成为新瓶颈 —— 夏季臭氧超标天数占比升至 35%,主要源于化工、涂装等行业排放的 VOCs(挥发性有机物)与机动车、电厂排放的氮氧化物在高温下反应。

土壤污染:点源管控为主,面源风险待解

全省受污染耕地安全利用率达 95% 以上,重点行业企业用地土壤污染风险管控率超 90%,但历史遗留化工园区、电镀厂区的土壤重金属(镉、铅)和有机物(多环芳烃)超标问题仍需长期修复。农业面源中,过量使用化肥导致的土壤酸化(pH 值 < 6.5 的耕地占比 18%)、地膜残留(亩均残留量 2.3kg)等问题逐步显现。

【环境监测相关政策】

《2025年江苏省政府工作报告》

着力提升数字经济发展水平。开展新一轮深化制造业“智改数转网联”行动,规模化推进智能工厂建设,壮大工业互联网平台体系,推动数字化转型向中小企业延伸。开展“人工智能+”行动,加快工业大模型研发布局,强化智能应用场景推广,推进人工智能赋能新型工业化。加强新型数字基础设施建设,推进千兆光网建设和5G网络规模化应用,打造一批“万兆园区”,推动算力、运力、存力一体化协同发展。加快健全数据基础制度,强化数据治理、数据应用等标准化建设和数据安全工作,大力发展数据产业,助力制造业向“新”发展、乘“数”而上。

持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。完成煤电机组深度脱硝改造,推进挥发性有机物和臭氧协同治理,开展垃圾焚烧发电、铸造等行业深度治理。加快完善全省“江河湖海”生态环境治理工作格局,削减近岸海域污染物,推动城市生活污水集中收集率达80%,力争有条件的县级市实现全收集全处理,因地制宜推进农村生活污水治理管控。

《江苏省2025年大气污染防治工作计划》

高质量推进超低排放改造工作。巩固钢铁行业超低排放改造成效。加强日常调度和工作帮扶,全省水泥和焦化企业年底前基本完成超低排放改造,推动有条件的企业开展评估监测。

加强柴油货车及用车单位监管。推动火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、石化、水泥等重点行业企业门禁系统建设。推进各设区市强化柴油货车在线监控、门禁监管。

《省政府关于印发江苏省加快经济社会发展全面绿色转型若干政策举措的通知》

打造世界级绿色低碳产业集群。大力培育光伏、风电、新能源汽车、节能环保等绿色低碳产业,加快培育一批有全球影响力的领军企业和战略性新兴产业集群。到2030年,节能环保产业规模达到1.2万亿元左右,打造一批零碳工厂和园区。

坚决遏制“两高一低”项目盲目发展,钢铁、石化、建材行业新改扩建项目需达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。到2030年,短流程炼钢占比不低于20%。

【环境监测需求分析】

环境监测需求

能力建设需求

- 基层监测站设备更新滞后,需配备便携式应急监测设备

- 工业园区VOCs监测覆盖率不足,需布设微型监测站

技术升级需求

- 开发流域水陆协同监测平台,实现排污口动态管控

- 推广卫星遥感与地面监测融合技术,提升生态监测效率

数据应用需求

- 建立环境质量与污染源关联分析模型

- 开发公众参与监测的移动端平台

新出台的政策要求

《江苏省 “十四五” 生态环境监测规划》要求 2025 年前,重点污染源自动监测设备全部升级为 “智能感知终端”,具备数据自动校准、异常预警功能;省级平台接入物联网设备超 10 万台,实现 “监测 – 分析 – 处置” 闭环。

2023 年《江苏省生态环境监测数据管理办法》明确 “谁监测、谁负责”,要求监测机构通过 CMA 认证(计量认证),数据需接入省级平台接受溯源核查,杜绝 “数据造假”。

【产品在江苏地区的应用】

智易时代道路积尘走航监测系统助力城市精细化管控

【智易时代 – 项目案例】恶臭在线监测项目实施案例

智易时代水质在线监测站助力太仓绿色港口建设

【面临的挑战与机遇】

环境监测方面

(1)主要挑战

经济与环保的平衡压力:江苏工业增加值占比高,化工、钢铁等行业减排空间逐步收窄,部分企业监测设备投入意愿低,存在监测数据不全问题。

复杂污染的监测技术瓶颈:臭氧与 PM2.5 协同控制需解析上千种 VOCs 组分,现有设备精度不足;土壤污染深度监测(10 米以下)成本高,基层监测能力难以覆盖。

跨界治理协同难度:长江、太湖等流域涉及多行政区域,监测标准、数据共享机制仍存差异,2024 年某跨界断面因两省监测方法不同导致数据偏差,影响污染溯源效率。

长效运维机制待完善:全省约 30% 的农村监测点位因缺乏专业运维人员,数据连续性不足;智能监测设备维护成本高,部分地区存在 “重建设、轻管理” 现象。

(2)面临机遇

长三角一体化协同红利:依托长三角生态绿色一体化发展示范区,江苏可共享上海的卫星遥感技术、浙江的数字治理经验,2024 年已联合建成长三角大气超级站,实现跨区域污染实时溯源。

技术革命赋能监测升级:物联网、AI、卫星遥感等技术成熟度提升,为各项监测技术提供支撑。

人工智能方面

江苏省支持各地结合产业特色,构建协同机器人发展格局

1.支持张家港市重点发展智能制造装备、新一代智能终端、智能网联汽车;

2.常熟市重点发展具身智能机器人、低空装备、智能网联汽车;

3.太仓市重点发展低空航空器、具身智能;

4.昆山市重点发展智能服务器、新一代智能终端、具身智能机器人;

5.吴江区重点发展智能制造装备、低空飞行器;

6.吴中区重点发展具身智能机器人、新一代智能终端;

7.相城区重点发展智能网联、数字金融、智能建造;

8.姑苏区重点发展数字文商旅、智慧医疗、智慧教育;

9.苏州工业园区重点发展大模型、具身智能、工业软件;

10.苏州高新区重点发展机器视觉、智能制造装备、人工智能医疗器械产业。

天津智易时代科技发展有限公司

天津智易时代科技发展有限公司