【地区环境问题概述】

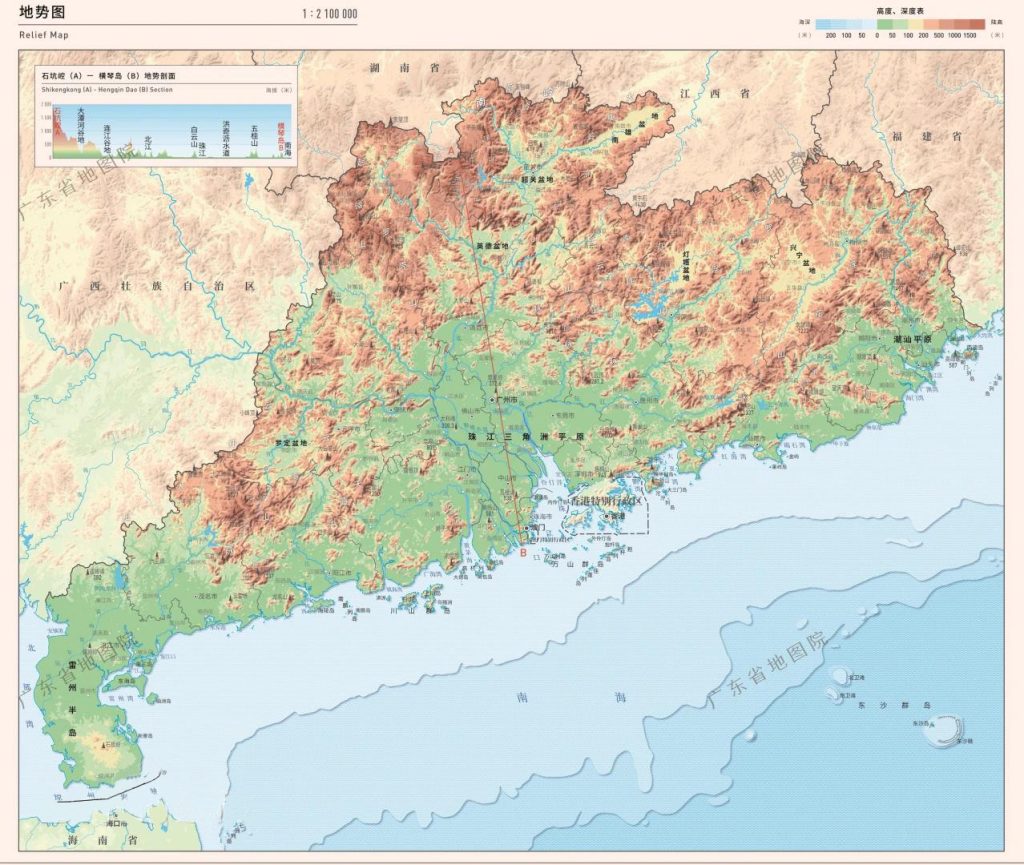

广东省,简称粤,省会广州市,地处中国大陆最南部,东邻福建省,南临南海,西接广西壮族自治区,北接江西省、湖南省,珠江口东西两侧分别与香港特别行政区、澳门特别行政区接壤,西南部雷州半岛隔琼州海峡与海南省相望。下辖21个地级市、共122个县(市、区),土地总面积17.98万平方千米,约占全国陆地面积的1.87%。海域面积41.93万平方千米。大陆海岸线长约4100千米,居全国首位。拥有海岛1963个,总面积1513.17平方千米。

广东省属亚热带季风气候,东亚季风区,从北向南分别为中亚热带、南亚热带和热带气候。有山地、丘陵、台地和平原多种地貌类型,地势总体北高南低。

广东降水充沛,水系发达,水资源丰富。主要河系为珠江的西江、东江、北江和三角洲水系以及韩江水系,其次为粤东的榕江、练江、螺河和黄岗河以及粤西的漠阳江、鉴江、九洲江和南渡河等独流入海河流。广东省是全国海岸线最长的省份,沿海岸带发育的海岸地貌类型有:岬角海湾(如大亚湾、大鹏湾等)、谷(如湛江谷)、沙坝一泻湖、河口深槽一沙嘴一拦门沙、红树林潮滩(主要分布在深圳、湛江、台山等地)、珊瑚岸礁(雷州半岛)等,具有丰富的海岸地貌景观。

大气污染问题:2025年1-2月,广东省全省空气质量总体优良,但臭氧和颗粒物污染问题日益突出,O3评价浓度均浓度为137微克/立方米,同比上升8微克/立方米;PM10平均浓度为51微克/立方米,同比上升9微克/立方米。

水环境问题:广东省水系发达,2025年1-2月,全省270个地表水省考断面总体水质状况优,主要超标指标为总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、溶解氧、氟化物。

【环境监测相关政策】

《广东省生态环境监测网络建设实施方案》提出了一系列生态环境监测网络建设的目标和任务,包括优化水环境监测网络,在大江大河干支流、省界河流等优化布点,加强对饮用水水源地等环境敏感断面的监测;建立土壤环境监测网络,涵盖耕地、饮用水水源地和污染地块等重点区域;建设全省精细化空气质量预报预警体系等。

《广东省全面推行清洁生产实施方案(2023-2025 年)》聚焦钢铁、石化化工等重点行业,实施绿色低碳技术试点示范,推广低能耗、分散式、模块化的大气污染治理、水污染治理、土壤污染治理、环境监测等环保技术装备,支持相关服务产业发展,培育一批掌握清洁生产核心技术装备的企业和专业化的服务机构,这将推动环境监测技术与装备的发展和应用,提高环境监测的效率和水平。

《广东省生态环境厅关于加强重点排污单位自动监测数据应用的通知》要求各地生态环境部门加强重点排污单位自动监测数据的应用,将其作为环境执法的重要依据,加大对污染物超标排放等环境违法行为的打击力度,这促使企业加强自身污染源监测和环境管理,推动了自动监测设备在企业中的安装和使用,提高了环境监测数据的质量和利用率。

《广东省生态环境保护“十四五”规划》明确构建“天地空一体化”监测网络,要求2025年前建成2000个微型空气质量监测站、500个水质自动监测站。

《粤港澳大湾区生态环境保护规划》推动建立跨境污染物联合监测机制,深圳-香港已实现PM2.5数据实时共享。

【环境监测需求分析】

01 /《2025年生态环境保护工作目标》

2025年经济社会发展主要预期目标之一:空气质量优良天数比率和地表水水质优良率均完成国家下达任务。

2025年广东省生态环境工作安排:深入推进绿美广东生态建设,加快打造美丽中国先行区。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,加快城乡全域美丽建设,协同推进降碳减污扩绿增长。

推进城乡绿化美化

实施绿美广东生态建设综合改革试点,持续优化林分、改善林相,今年再完成林分优化提升200万亩、森林抚育提升200万亩任务。

推进森林城市和郊野公园、山地公园、湿地公园建设。

实施乡村绿化三年行动,深入开展“四旁”、“五边”绿化,打造一批绿美示范点、乡村绿化景观带。

提升交通干线绿化品质,推进绿道、碧道、古驿道、森林步道融合,打造省际边界美丽廊道。

高标准打造国家公园、国家植物园和国际红树林中心、穿山甲保护研究中心,全面推进自然保护地体系和植物园体系建设,强化生物多样性保护。

筑牢粤北生态屏障。加强古树名木保护,抓好森林防火和有害生物防治。

我们要弘扬“岳山造林”光荣传统,倡导“有好事、来种树”,丰富全民义务植树形式,打造绿意盎然的美好环境,让美丽广东更加可观可感可及。

加紧经济社会发展全面绿色转型

积极稳妥推进碳达峰碳中和,分行业分领域推进节能降碳,完善碳排放统计核算体系,建立完善产品碳足迹管理体系、碳标识认证制度,建设一批零碳园区,稳妥扩大碳交易市场。

加快建设新型能源体系,新增电源装机3000万千瓦,抓好清洁高效煤电建设,推进台山核电3、4号机组核准,开工建设惠州太平岭核电二期,推进廉江核电、陆丰核电等建设,加快梅州二期、云浮水源山、汕尾陆河、肇庆浪江、惠州中洞、河源岑田、茂名电白等一批抽水蓄能项目建设,开工建设阳江三山岛、湛江徐闻东、汕尾红海湾、汕头洋东等海上风电项目,积极发展分布式光伏,完善新能源消纳和调控政策措施,推进粤藏直流等电网项目核准建设。

发展“换新+回收”等模式,畅通再生资源回收循环利用链条。

持续深入推进蓝天、碧水、净土保卫战

全面实施空气质量持续改善行动,强化区域协同治理和污染源头管控,大力推动氮氧化物和挥发性有机物协同减排,基本消除重污染天气,确保主要大气污染物排放总量持续下降。

统筹水资源、水环境、水生态治理,持续推进入河入海排污口排查整治,基本消除较大面积农村黑臭水体,确保国考断面水质优良率稳定在90%以上。

推动制定河湖长制条例,推进水塘河道清淤,开展城市水系活力提升行动,打造幸福河湖。

完成第三次全国土壤普查,推进受污染农用地溯源整治,强化重金属减排,持续开展新污染物治理。实施固体废物综合治理行动计划,推进生活垃圾分类提档增效,常态化开展建筑垃圾专项整治,建设全省域“无废城市”。

我们要树牢绿水青山就是金山银山的理念,以高品质生态环境支撑高质量发展,为子孙后代留下天蓝地绿、秀水长清的美丽广东。

深化生态文明体制改革

严格落实“三区三线”,有序推进国土空间规划评估和调整完善,建立覆盖全域全类型、统一衔接的国土空间用途管制和规划许可制度。

加强生态环境分区管控,落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度,完善粤港澳生态环境同保共治机制。

健全生态产品价值实现机制,推进生态产品调查监测、评价和市场化开发,深化自然资源有偿使用制度改革,发展水经济。

做好生态综合补偿,统筹推进生态环境损害赔偿。

02 /《美丽广东建设规划纲要(2024—2035年)》

生态环境保护长效机制不断健全,建立省市县三级生态环境保护委员会,全面推行河湖长制、林长制,制(修)订大气、水、土壤、固体废物等系列生态环境保护地方性法规。生态环境基础支撑能力不断夯实,基本建成陆海统筹、天地一体涵盖全要素的生态环境质量监测网络,以及融合智慧监测、监管决策、政务四大应用的生态环境智慧云平台。

到 2027年,绿色低碳循环经济体系基本建成,生态环境更加洁净优美,生态系统多样性、稳定性、持续性稳步提升,城乡人居环境明显改善,环境健康安全和生态安全有效保障,生态环境治理效能持续提升,在美丽城市、美丽乡村、美丽河湖、美丽海湾、“无废城市”建设和绿色低碳发展等领域形成一批标志性、创新性成果,美丽广东建设取得显著成效,

到2035年,绿色低碳的生产生活方式广泛形成,能源利用效率达到国际先进水平,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,从山顶到海洋的保护治理大格局基本构建,生态系统良性循环,现代环境智治体系基本建成,岭南山地、南粤水网、美丽海湾等山水人文特色充分彰显,人与自然和谐共生的美丽广东基本建成。

加快规划建设清洁低碳的新型能源体系,大力发展海上风电,推进屋顶分布式光伏,因地制宜开发生物质能积极安全有序发展核电,培育发展氢能,构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统。大力发展新型储能产业,加快开发储能集成系统,持续深化工业、建筑、交通运输、公共机构等重点领域节能,实施燃煤锅炉和工业炉密清洁能源替代,提升数据中心、新型通信等信息化基础设施能效水平,持续打造能效“领跑者”。

推进大气污染精准化、协同化、一体化防控,深化挥发性有机物和氮氧化物协同减排,统筹推进固定源、移动源等污染深度治理和结构优化调整,完善重点区域、重点领域、重点时段、重点行业差异化精细化管控措施深化区域大气污染联防联治,完善“省一市一县”三级预警应对机制,提升环境空气质量预警预报、快速溯源能力,推进珠三角区域臭氧长期预测及联合应对试点,推动建设粤港澳大湾区空气质量改善先行示范区。统筹大气污染防治与“双碳”目标要求筛选大气污染物与温室气体排放“双高”热点地区及重点领域实施大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程。加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理,加大恶臭、油烟等其他涉气污染物治理力度。到2035年,PMs浓度力争下降到15微克/立方米。

03 /《广东省甲烷排放控制工作方案》

到 2025 年,甲烷排放控制政策、技术和标准体系逐步建立,甲烷排放统计核算、监测监管等基础能力有效提升,甲烷资源化利用和排放控制工作取得积极进展。城市生活垃圾资源化利用率和城市污泥无害化处置率持续提升,污水处理甲烷回收利用水平持续提升。种植业、养殖业单位农产品甲烷排放强度稳中有降。

到 2030 年,甲烷排放控制政策、技术和标准体系进一步完善,甲烷排放统计核算、监测监管等基础能力明显提升,甲烷排放控制能力和管理水平有效提高,甲烷排放持续稳步下降。全省废弃物处理往资源化、减量化方向持续推进。种植业、养殖业单位农产品甲烷排放强度进一步降低。能源领域甲烷排放得到有效控制。

探索开展甲烷排放监测试点,在重点领域推广甲烷排放源监测,建设农田甲烷排放试验监测站。在现有的生态环境监测体系下,逐步建立地面监测、无人机和卫星遥感等天空地一体化的甲烷监测体系。结合省级温室气体清单编制工作,推动温室气体排放数据综合管理系统建设,建立重点行业企业甲烷排放核算和报告制度,推进甲烷排放因子本地化,逐步实现甲烷排放常态化核算,促进跨部门数据共享。

04 /大气环境监测需求

污染物浓度监测:重点针对PM2.5、NO₂、NOx和VOCs等污染物,需实现重点区域(珠三角及清远市等)的常态化监测,支撑空气质量改善目标。

污染物沉降监测:开展干沉降、湿沉降样品采集与分析,如珠海东澳岛站点需完成大气污染物沉降监测及入海通量评价。

跨区域协同监测:加强区域大气污染联防联控,建立跨省及省内生态补偿机制相关监测评价体系。

05 /水环境监测需求

水源安全保障监测:重点围绕西江流域、供港供澳饮用水源等,构建水质安全预警体系,强化跨境数据共享。

污染物迁移监测:需结合大气沉降监测数据,评估污染物对海洋环境的影响,如海洋大气污染物湿沉降样品采集及分析。

06 /碳环境监测需求

碳排放管理:需监测重点用能设备能效,支持碳排放核算与减排目标达成。

碳汇能力监测:推动森林、海洋等碳汇资源提质增效,建立碳汇交易相关监测评价体系。

【产品在广东地区的应用】

【面临的挑战与机遇】

挑战

1.结构性污染治理压力:广东省传统化石能源占比仍高,减污降碳协同治理任务艰巨,尤其在工业废水处理、城乡生活垃圾处置等领域存在技术瓶颈与成本压力。同时,区域发展不平衡导致粤东西北地区环保基础设施相对滞后,生态保护与经济发展矛盾突出。

2.环保产业市场波动:2024年第四季度环保企业营收普遍下滑,超半数企业利润同比下降,反映出市场需求疲软与产业竞争加剧的双重困境。部分细分领域如环境咨询、固废处理等面临供需结构性矛盾。

3.生态功能维护难度:尽管生态修复成效显著,但生物多样性保护、湿地生态廊道建设等仍需长期投入。基层环境监测能力薄弱,数据支撑不足影响精准施策。

机遇

1.技术创新推动产业升级:随着科技的不断进步,环境监测技术也在不断创新和发展,如遥感监测、无人机监测、机器人巡检、传感器技术、智能AI、大数据分析等新技术的应用,将提高环境监测的效率和精度,降低监测成本,为环境监测产业的发展带来新的机遇。广东作为我国的科技前沿地区之一,具备良好的科技创新能力和产业基础,有利于率先应用和推广这些新技术,推动环境监测产品的升级换代。

2.生态价值转化路径创新:通过“生态产业化”模式,如海珠湿地、南沙湿地等生态项目与文旅资源融合,实现生态保护与经济效益双赢。深圳国际红树林中心、车八岭保护区等示范项目探索生态产品价值实现机制,为生物多样性保护提供新思路。

3.科技赋能与产业升级:生态环境分区管控体系(分区管控)推动产业布局优化,引导珠江两岸电子信息、装备制造产业高端化发展,降低资源环境负荷。环保技术研发投入增加,膜技术、生物处理等创新应用提升污染治理效率。

4.多元协同治理模式:“政府—企业—村民—社会”共生系统加速形成,例如从化生态设计小镇的“政府搭台、企业唱戏、村民受益”模式,以及“千企兴千村”行动带动超200亿元项目投资,促进城乡协同治理。

5.绿色文化经济潜力释放:乡村文化振兴与科技元素结合,如塱头村“岭南文化客厅”、黄埔迳下村“未来田园”IP等,将传统文化转化为文旅消费热点,带动就业与产业升级。

天津智易时代科技发展有限公司

天津智易时代科技发展有限公司