【地区环境问题概述】

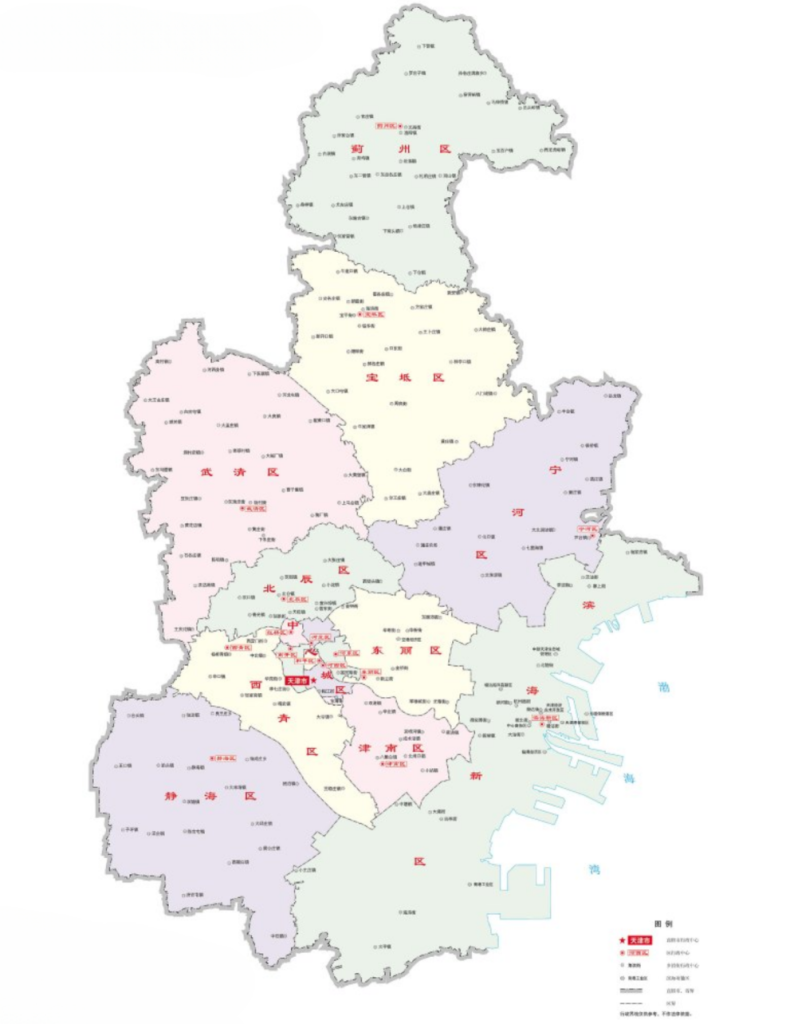

天津市位于中国华北平原东北部,东临渤海,北依燕山,西接北京,东南与河北接壤,是京津冀城市群的重要核心城市之一。总面积约1.19万平方公里,地势低平,以平原为主,北部和西北部有少量丘陵,属海河下游冲积平原。主要河流包括海河、永定河、潮白河等,水系发达,是华北地区重要的入海口。

近年来,天津市在环境治理方面取得积极进展,但仍面临诸多挑战。作为典型的工业化和港口城市,天津的环境问题主要包括大气污染(如PM2.5和臭氧污染)、水环境治理(如近海污染和河流生态修复)、土壤修复及噪声控制等。同时,天津市积极推动“美丽天津”建设,通过产业升级、清洁能源推广、生态修复等措施,持续改善环境质量,助力京津冀协同发展和绿色低碳转型。

【主要环境问题及现状】

一、环境空气质量持续改善但面临挑战

PM2.5污染防控:2025年全市PM2.5年均浓度降至34.9μg/m³,达到国家二级标准。冬季采暖期通过钢铁、石化行业错峰生产和2100家企业应急减排,重污染天数同比减少12%。但静稳天气下区域传输影响仍导致短期浓度飙升,1月曾出现单日峰值超150μg/m³的情况。

臭氧污染攻坚:夏季臭氧污染问题依然突出,2025年O3-8h第90百分位浓度维持在182μg/m³(超标天数占比20%)。机动车保有量增至368万辆,使NOx排放贡献率升至32%,成为主要前体物来源。目前已完成500家汽修企业水性漆替代(覆盖率85%),石化园区VOCs在线监测实现100%全覆盖。

重点源治理:工业领域投入18亿元升级脱硫脱硝设施,4家钢铁企业超低排放改造实现年减排颗粒物3200吨。交通领域港口铁矿石清洁运输比例达85%,中心城区新能源公交车全面普及,但柴油货车排放监管仍是难点。

二、扬尘污染治理取得阶段性成效

施工扬尘管控:全市2000个在建工地安装智能喷淋和在线监控系统,实时联动降尘设备。但武清区等地的拆迁工程扬尘超标率仍达15%,需强化渣土运输全程密闭管理。

道路与裸露地治理:主干道机械化清扫率提升至96%,春季对1300公顷裸露地块实施抑尘剂覆盖。然而城乡结合部道路清扫频次不足,部分临时闲置地块绿网破损率超过20%,大风天气仍引发局部扬尘污染。

三、水环境治理稳步推进

地表水质量提升:国考断面优良水体比例达58%(接近60%目标),全面消除劣Ⅴ类水体。氨氮超标断面占比降至8%,总磷超标断面占比降至6%,重点推进大沽排污河等入海河流总氮治理。中心城区雨污分流改造完成92%,但环城四区进度滞后(完成率仅70%),合流制管网导致雨季溢流污染。

地下水修复进展:深层超采区面积缩减至900平方公里,宝坻区试点纳米筛分除盐技术后,氟化物超标率下降至3%。于桥水库周边建成10万亩生态农田,化肥施用量减少20%,有效控制农业面源污染。

四、餐饮油烟治理与噪声防控

油烟专项整治:12个餐饮聚集区安装实时监控设备,净化设备合格率达88%,2025年油烟投诉量下降45%。183处露天烧烤禁止区全面推行电烤设备,南开区试点显示VOCs减排65%。但中小餐馆净化设备清洗记录完整率仅52%,需建立电子化监管台账。

噪声污染治理:通过严格夜间施工审批(许可量缩减30%)和在快速路铺设52公里降噪沥青,2025年噪声投诉量降至1.15万件(较2022年下降28%)。道路交通噪声占比43%,仍是首要噪声源。

五、固废管理与生态修复

固废资源化:生活垃圾实现分类全覆盖,资源化利用率达58%(目标65%),居民小区分类准确率提升至75%。建筑垃圾年产生量4600万吨,资源化率82%,西青区再生建材厂正在扩容以提升处理能力。

生态修复成果:七里海、北大港湿地实施生态补水(年补水量1.2亿m³),盐碱地植被恢复中监测到种子库密度最高达30644粒/m²。渤海湾寨上街岸段水质持续优良率达100%,成为国家级美丽海湾示范区域。

【环境监测相关政策】

《天津市武清区碳达峰实施方案》

到2025年,单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放完成我市下达指标,非化石能源消费比重稳步提升,为实现碳达峰奠定坚实基础。

“十五五”期间,产业结构和能源结构优化调整取得重大进展,清洁低碳安全高效的现代能源体系初步建立,重点领域低碳发展模式基本形成,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平,绿色低碳技术推广应用取得重要进展,绿色生活方式全面普及,绿色低碳循环发展政策体系基本健全。到2030年,单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放完成我市下达指标,非化石能源消费比重进一步提高,如期实现2030年前碳达峰目标。

《天津市减污降碳协同增效实施方案》

到2025年,减污降碳协同管理机制初步建立,统筹整合工作格局基本形成,打造一批绿色低碳示范引领样板。国土空间开发保护格局得到优化,能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高,重点领域结构优化调整和生产生活方式绿色转型成效显著,重点企业达到国内清洁生产以及能效先进水平,生态环境进一步改善,实现主要污染物排放总量持续减少、单位地区生产总值二氧化碳排放完成国家下达指标。

《天津市推进碳足迹管理体系建设实施方案》

到2027年,碳足迹管理体系初步建立。组织推动我市相关单位积极参与产品碳足迹核算规则标准的制修订,推动我市重点行业产品碳足迹因子纳入国家数据库,探索产品碳足迹标识认证和分级管理

到2030年,全市碳足迹管理体系趋于完善。重点行业主要产品广泛开展碳足迹核算工作,开展我市细分领域产品碳足迹因子数据研究,产品碳足迹标识认证和分级管理制度全面建立,应用场景不断拓展。

到2030年,减污降碳协同管理体系更加完善,清洁低碳安全的能源体系初步建立,绿色生产生活方式广泛形成, 绿色低碳发展水平显著提高,碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效,水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。

《天津市“十四五”节能减排工作实施方案》

到2025年,全市单位地区生产总值能源消耗比 2020 年下降14.5%,能源消费总量得到合理控制,化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物重点工程减排量分别达到 1.6 万吨、0.04 万吨、2.08 万吨、0.99 万吨。节能减排政策机制更加健全,重点行业主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平,经济社会发展绿色转型取得显著成效。

《天津市大气环境质量达标规划》

到2025年,全市PM2.5年均浓度控制在37微克/立方米以内,优良天数比率达到72.6%,全市及各区重度及以上污染天数比率控制在1.1%以内;氮氧化物和挥发性有机物排放总量相比2020年分别下降12%以上。到2027年,全市PM2.5年均浓度不超过35微克/立方米,基本消除重污染天气。

《天津市空气质量持续改善行动实施方案》

到2025年,全市PM2.5浓度控制在37微克/立方米以内,优良天数比率达到72.6%,全市及各区重度及以上污染天数比率控制在1%以内;NOx和VOCs排放总量相比2020年分别下降12%以上。

《天津市工业技术改造行动方案(2024—2027年)》

到2027年,工业技术改造投资较2023年增长25%、累计达到1500亿元,工业投资结构持续优化;规模以上工业企业数字化改造全覆盖,数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%;重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平,本质安全水平明显提升,创新产品加快推广应用,先进产能比重持续提高;工业技术改造对产业高质量发展的贡献作用进一步凸显,制造业高端化、智能化、绿色化发展水平明显提升,产业综合竞争力显著增强。

应用一批工业机器人、车间EMS等通用智能设备及智能成套生产线、智能化软件系统,构建生产线及配套设备、检验检测设备、信息系统等一体化高效协同的新一代智能制造系统。

推广应用智能制造装备。以生产作业、仓储物流、质量管控等环节改造为重点,推动数控机床与基础制造装备、增材制造装备、工业机器人、工业控制装备、智能物流装备、传感与检测装备等通用智能制造装备更新。

【环境监测需求分析】

1、环境监测需求

天津市需构建陆海统筹、港城融合的智慧监测体系,重点突破感潮河段咸潮上溯污染动态监控(海河干流及入海口盐度-污染物耦合监测)、港口工业复合污染精准溯源(船舶尾气太赫兹遥感、石化园区无组织VOCs走航监测)、渤海湾陆源入海污染拦截(永定新河等河口微塑料-抗生素AI巡查网络)。碳排放监测需突出港口碳足迹全链条核算(岸电-LNG船舶-集疏运系统)与盐沼蓝碳储量评估,通过融合智能感知与大数据研判,服务北方工业港口城市减污降碳协同治理。

2、新出台的政策要求

天津市以减污降碳协同增效为核心,系统推进绿色低碳转型:到2025年,单位GDP能耗较2020年下降14.5%,PM2.5浓度控制在37微克/立方米以下,非化石能源消费比重持续提升,氮氧化物、VOCs排放总量削减12%以上,规模以上工业企业数字化改造全覆盖;到2027年,工业技改投资增长25%,PM2.5浓度不超过35微克/立方米,基本消除重污染天气,初步建成碳足迹管理体系;到2030年,如期实现碳达峰目标,清洁低碳能源体系基本建立,重点行业全面推行产品碳足迹核算与标识认证。实施路径聚焦智能制造升级(工业机器人、智能生产线普及)、港口工业深度脱碳(船舶岸电、LNG替代)、生态环境协同治理(大气污染联防联控、危废全链条电子追踪)及盐沼蓝碳开发,构建“技术革新-结构优化-机制创新”三位一体的北方生态宜居标杆城市发展模式。

3、优秀样板案例参考

海河生态智慧走廊全域感知系统

技术融合:

依托“5G+北斗+光纤传感”技术,构建覆盖海河干流及子牙河、北运河等支流的智能水生态物联网络。

创新应用:

部署80套太阳能水质多参数浮标站,实时监测COD、氨氮、藻密度等12项指标;

启用10台水下仿生机器人与无人机河岸巡检编队,AI自动识别排污口、漂浮物及岸线侵占行为;

建成海河污染溯源决策中枢,融合气象、管网数据,实现污染事件20分钟智能定位与跨区联动处置。

核心成效:

2024年海河干流断面水质Ⅲ类以上比例达100%(历史首次全达标);

河岸生态修复率提升40%,本土物种中华绒螯蟹种群数量恢复至2010年水平;

获评“全国美丽河湖数字化治理标杆”,形成“全链感知-AI预警-河长制闭环治理” 的平原感潮型河流解决方案。

于桥水库智慧水源地保障工程

技术亮点:

集成卫星遥感生态反演+量子点光谱传感+声学生物监测技术,建成京津冀最大饮用水源地智慧管理平台。

创新实践:

构建库区三维数字孪生体,动态模拟氮磷迁移路径与藻华暴发阈值;

布设500个物联网监测节点,实时追踪于桥银鱼等指示生物行为及沉积物重金属含量;

开发水源风险先知系统,2024年成功预警蓝藻异常增殖7次,应急处置效率提升90%。

核心成效:

库区水质稳定保持Ⅱ类标准,藻类防控成本降低65%;

支撑引滦入津水量调度优化,年节水超3000万立方米;

入选联合国可持续发展目标(SDGs)水资源管理实践案例,为华北漏斗区水源涵养提供“天津范式”。

滨海新区减污降碳智慧园区

创新模式: 首创“产业生态链数字画像”平台,推动南港工业区石化、生物医药企业集群化改造。

技术应用:

搭建电-碳-能联动监测网络,覆盖56家重点企业生产全流程;

基于工业互联网平台实现蒸汽梯级利用智能调度,年回收余热相当于减煤8万吨;

应用区块链环保信用存证,自动生成企业“绿色资产负债表”。

核心成效:

VOCs排放总量下降52%,万元GDP碳排放强度较2020年下降35%;

再生水利用率突破80%,危废综合处置率100%;

获评国家“双碳先锋园区”,经验写入《中国工业园区生态转型白皮书》。

津冀渤海湾生态协同监测网络(天津枢纽)

区域协同: 联合河北、山东建立环渤海陆海统筹监测联盟,打造区域生态安全共同体。

技术突破:

应用太赫兹雷达+eDNA生物多样性快检技术,动态评估7大类200项海洋生态指标;

构建渤海湾污染物扩散预测模型,精准模拟陆源入海污染物迁移路径;

建成三省一市生态补偿数据中台,实现赤潮、溢油事件跨省30分钟预警。

核心成效:

近岸海域优良水质面积比例提升至85%,斑海豹栖息地扩大20%;

天津港船舶岸电使用率从38%跃升至95%;

入选国家“十四五”海洋强国智慧应用示范基地,支撑《渤海综合治理攻坚战》中期评估。

【产品在天津地区的应用】

【面临的挑战与机遇】

一、主要挑战

大气污染治理进入深水区:PM2.5浓度降至35μg/m³后改善空间收窄,港口船舶尾气与石化园区VOCs无组织排放叠加导致臭氧污染持续高位,需突破多污染物协同控制技术瓶颈。

河海生态修复任务艰巨:海河感潮段受咸潮上溯威胁引发水质反复波动,独流减河等入海河流总氮超标率超30%,七里海湿地生态补水量缺口达年均4000万立方米。

精准监测能力存在短板:滨海工业区VOCs组分监测覆盖率不足1/3,工业搬迁地块重金属迁移溯源、危废跨省非法转移追踪缺乏高效技术手段。

产业低碳转型面临阵痛:钢铁、石化等支柱产业遭遇能效提升工艺锁死困境,企业级碳排放实时监测与产品碳足迹核算体系尚未贯通。

二、发展机遇

国家战略叠加赋能:京津冀协同深化赋予天津”渤海湾生态门户”定位,自贸试验区政策支持引进国际先进减污降碳技术,南港工业区入选国家首批减污降碳协同创新基地。

数字基建全国领先:”智慧滨海”中枢建成工业互联网平台(覆盖80%规上企业),为船舶尾气太赫兹遥测、盐沼蓝碳监测提供算力支撑。

区域协同机制突破:津冀共建渤海陆海统筹污染防治联盟,跨省生态补偿覆盖永定新河、于桥水库流域,潮白河联防联治经验加速复制。

绿色产业爆发增长:氢能重卡制造基地、LNG船舶生产线形成千亿级集群,天津碳市场试点激活企业减排动力,石化园区”电-碳-能”三码合一监管模式全国推广。

天津智易时代科技发展有限公司

天津智易时代科技发展有限公司