【地区环境问题概述】

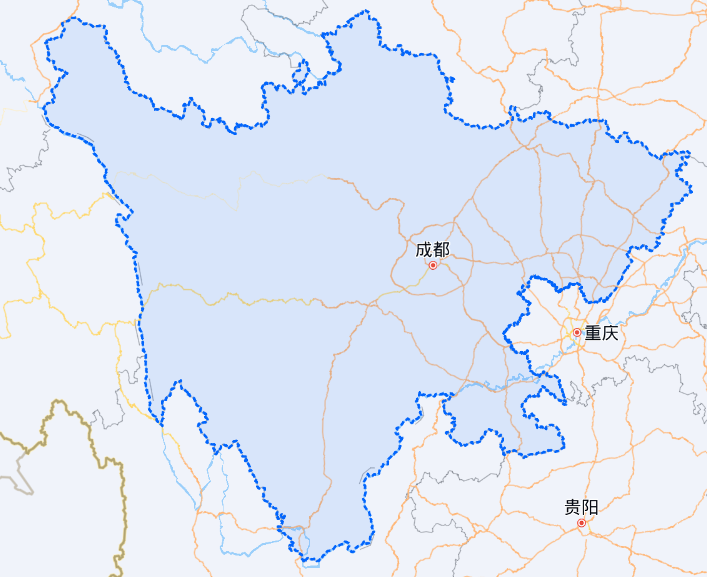

四川省位于中国西南腹地,地处长江上游,素有”天府之国”的美誉。作为生态大省,四川地形复杂多样,高原、山地占全省面积90%以上,地质灾害频发,生态脆弱区面积广;作为长江、黄河上游重要水源涵养地,水土流失问题突出,全省水土流失面积达12.1万平方公里;近年来,四川在推进”公园城市”建设、实施长江上游生态屏障保护等方面成效显著,但高海拔地区冰川退缩、草原退化等气候变化带来的新挑战日益凸显。作为国家生态文明先行示范区,四川正着力构建”一干多支”的绿色发展新格局。

1.环境空气质量问题

颗粒物(PM2.5/PM10)污染:受地形(盆地)和气象条件(静风、逆温)影响,成都平原及川南城市群(如成都、绵阳、德阳、泸州等)冬季易出现PM2.5和PM10超标,主要来源包括工业排放、机动车尾气、燃煤和生物质燃烧。

臭氧(O3)污染:夏季高温强光照条件下,挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)反应导致臭氧浓度上升,成都等城市近年臭氧污染问题凸显。

工业排放:钢铁、水泥、化工等传统工业聚集区(如攀枝花、内江)的二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)排放仍需控制。

2.扬尘污染

施工扬尘:快速城市化进程中,建筑工地、道路施工等扬尘管理不足,尤其在成都、宜宾等城市扩张区域。

道路扬尘:重型货车运输频繁路段(如矿区、建材运输通道)扬尘问题突出,部分城市道路清扫和抑尘措施不到位。

裸露地面:城乡结合部及临时闲置土地未覆盖,易产生扬尘。

3.水质问题

河流污染:岷江、沱江流域:部分支流(如府河、南河)存在氨氮、总磷超标,主要来自生活污水、农业面源污染(化肥、养殖废水)和工业废水(如造纸、印染行业)。

长江干流(四川段):总体水质较好,但局部区域存在重金属(如铅、镉)风险,与历史采矿活动(如攀西地区)有关。

饮用水源保护:部分乡镇饮用水源地存在富营养化或微生物污染,农村地区污水处理设施覆盖率不足。

黑臭水体:成都等城市中心区曾报道局部黑臭水体,经整治后有所改善,但雨污分流不彻底问题仍存在。

4.餐饮油烟污染

城市油烟扰民:餐饮集中区(如成都春熙路、居民区底商)油烟排放监管难度大,部分中小餐饮企业净化设施安装不规范或清洗不及时。

露天烧烤:夜间烧烤摊点无组织排放问题在夏季尤为突出,影响局部空气质量。

5.其他环境问题

土壤污染:工矿废弃地(如凉山州铅锌矿区、电子废弃物拆解区)存在重金属污染风险,农田土壤镉污染需关注。

生态破坏:部分区域水电开发、矿山开采导致生态脆弱性增加,若尔盖湿地等区域面临退化风险。

【环境监测相关政策】

《四川省零碳工业园区试点建设工作方案》

以碳达峰碳中和目标为引领,以发展模式深度变革为支撑,分别围绕资源加工、绿色高载能、外向出口、优势产业主导等不同类型工业园区,以清洁能源规模利用、绿色低碳产业培育、绿色低碳技术支撑、智慧能碳系统建设为主要路径,以碳捕集利用与封存、生态固碳和碳汇开发为补充手段,支持有条件的地区率先建设零碳工业园区。到2027年,力争在全省打造一批零碳工业园区,在零碳路径探索、场景打造、统计核算、管理机制和发展模式等方面形成一批可复制可推广的经验,激发新的增长动能,为经济社会发展全面绿色转型提供有力支撑。

《四川省“十四五”生态环境监测规划》

到2025年,基本建成要素统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络以及科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系,实现环境质量、污染源和生态质量监测全覆盖,监测垂直管理体系高效运转,监测自动化、标准化、信息化水平持续提升,统一监测评估的工作机制基本形成,政府主导、部门协同、社会参与、公众监督的监测新格局基本形成,为实现“美丽四川”建设目标奠定基础。到2035年,科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系全面建成,生态环境监测现代化能力全面提升。

《成都市空气质量持续改善行动计划实施方案(2024-2025年)》

到2025年底,全市 PM2.5平均浓度控制在35微克每立方米及以下,基本消除重污染天气,臭氧(O3)浓度增长趋势得到有效遏制,NOx和VOCs排放总量较2020年下降10%以上。到2025年底,各区(市)县环境空气质量较2020年底有明显改善,全面完成“十四五”空气质量考核目标任务和总量减排考核目标任务。

《绵阳市碳达峰实施方案》

到2025年,绿色低碳循环发展的经济体系初步形成,重点行业能源利用效率大幅提升,全市非化石能源消费比重达到45%左右,清洁能源电力总装机容量达到210万千瓦,森林覆盖率达到56.5%,森林蓄积量达到1亿立方米,单位地区生产总值能耗比2020年下降14%,单位地区生产总值二氧化碳排放比2020年下降19%,为全市实现碳达峰奠定坚实基础。

到2030年,绿色低碳产业规模取得新突破,重点耗能行业能源利用效率达到国内先进水平,全市非化石能源消费比重稳中有升,清洁能源电力总装机容量力争达到450万千瓦以上,森林覆盖率稳定在56.5%以上,森林蓄积量达到1.08亿立方米左右,单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降70%以上,如期实现碳达峰目标。

《雅安市减污降碳协同增效行动方案》

到2025年,减污降碳协同推进的工作格局基本形成,重点区域、重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效,力争在绿色低碳优势产业发展、基于自然的解决方案、气候投融资等方面形成一批可复制、可推广的典型经验,减污降碳协同度有效提升。

到2030年,减污降碳协同能力显著提升,助力实现全市二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降,大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效,水、土壤、固体废物、新污染物等污染防治领域协同治理水平显著提高。

《达州市“十四五”生态环境保护规划》

总体目标:到2025年,生态环境质量明显改善,绿色低碳循环经济体系加快构建,能源资源开发利用效率大幅提升,主要污染物排放总量持续减少,二氧化碳排放强度持续下降,城乡人居环境明显改善,绿色低碳生活方式加快形成,生态文明制度体系更加健全,渠江上游生态安全屏障更加牢固,美丽达州建设初见成效。

远期目标(展望):到2035年,生态环境质量实现根本好转,经济社会发展与资源环境承载能力更加协调,碳排放达峰后稳中有降,绿色生产生活方式广泛形成,生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现,生态文明建设水平全面提升,渠江上游生态安全屏障功能稳定提升,基本建成美丽达州。

【环境监测需求分析】

1、“十四五”规划内容

《四川省”十四五”生态环境监测规划》提出,到2025年将建成覆盖大气、水、土壤、噪声等要素的现代化监测体系,实现21个市州和183个县市区监测全覆盖。规划明确成都平原PM2.5年均浓度持续下降,岷江、沱江流域全面消除劣Ⅴ类水体,市级集中式饮用水水源地水质100%达标,受污染耕地安全利用率达93%以上等具体目标。

重点任务包括:构建成都平原大气污染联防联控监测网,对3000家重点排污单位实施自动监控;建设长江上游水生态健康监测评估体系;在成都等10个城市建立机动车尾气遥感监测网络;打造若尔盖湿地生物多样性观测网络(20个站点);实施钒钛稀土矿区土壤污染精准监测工程。同时将配备50套走航监测装备,建成省级生态环境监测大数据平台,实现县级监测站标准化建设全覆盖。

四川省环境监测需求呈现多元化、精准化和智能化特征。大气监测需重点构建成都平原及川南城市群的PM2.5—O3—VOCs协同监测网络,强化工业园区有毒有害气体和页岩气开发区甲烷泄漏监测。水环境监测要突出长江干支流水生态健康评估,加强抗生素、微塑料等新型污染物监测能力,完善饮用水源地预警体系。土壤监测重点针对攀西矿区重金属迁移、化工遗留地块和耕地镉污染建立动态监控网络。

技术层面亟需发展空天地一体化监测体系,配备走航监测车、水生态调查船等先进装备,建设生态环境监测大数据平台,提升基层监测站标准化水平。管理创新方面要完善监测监管协同机制,培育规范的第三方监测市场,建立公众参与的数据共享机制。实施路径上应优先建设大气超级站网络和应急监测体系,中期实现县级监测能力全覆盖,长期建成现代化监测体系,为长江上游生态屏障保护和美丽四川建设提供精准数据支撑。

2、新出台的政策要求

四川省最新出台的生态环境政策围绕“美丽四川”建设目标,提出到2035年基本实现人与自然和谐共生的现代化发展格局。政策要求2025年前完成重点行业超低排放改造,全省非化石能源消费占比达到22%以上,单位GDP二氧化碳排放较2020年下降18%。在环境质量方面,明确成都平原地区PM2.5年均浓度控制在35μg/m³以下,长江、岷江、沱江等主要流域优良水质断面比例持续提升,受污染耕地安全利用率稳定在93%以上。

政策重点实施五大行动:一是开展减污降碳协同治理,推动钢铁、水泥等行业绿色化改造;二是构建清洁能源体系,加快“三州一市”光伏基地建设;三是打造“无废城市”集群,实现地级市生活垃圾回收利用率达35%以上;四是建立生态产品价值实现机制,在大小凉山等重点生态功能区开展GEP核算试点;五是培育绿色生活方式,创建100个省级生态文明教育基地。同时强化成渝地区双城经济圈生态环境共保联治,共建长江上游生态屏障。

3、优秀样板案例参考

岷江(成都段)智慧河湖管理系统:构建“5G+AI+物联网”智能监管体系,部署32个水质自动监测站和无人机巡查矩阵,实现污染源AI溯源与闭环处置。系统运行后水质稳定保持Ⅲ类标准,入选全国“智慧水利典型案例”,创新建立“监测-预警-处置-评估”全链条数字化治理模式。

若尔盖湿地空天地生态监测工程:集成卫星遥感、无人机航测与地面传感网络,建成高原首个湿地生态立体监测系统。实时监控沼泽水文、碳汇变化及黑颈鹤等旗舰物种栖息状况,2023年湿地退化面积同比减少8%,为长江黄河上游水源涵养提供精准数据支撑。

沱江流域减污降碳协同试点:创新“环保管家+智慧监管”模式,推动沿岸36家重点企业完成清洁化改造。通过污染治理设施能耗监控与碳足迹追踪,实现流域水质达标率提升15%的同时,单位工业增加值碳排放下降18%,打造长江支流治理“四川样板”。

成渝双城生态廊道监测网络:运用量子雷达监测等新技术,对龙泉山城市森林公园开展生物多样性、大气负氧离子等200+指标实时监测。数据直接联通川渝两地环保平台,支撑区域生态补偿决策,助力廊道区域PM2.5年均浓度下降至33μg/m³,获评“成渝地区双城经济圈建设示范项目”。

【产品在四川地区的应用】

【面临的挑战与机遇】

1、主要挑战

空气质量改善压力显著:成都平原PM2.5年均浓度仍高于全国平均水平,2025年实现35μg/m³目标面临严峻考验;臭氧污染逐年加剧,川南地区VOCs和NOx协同控制体系尚不完善。

流域治理任务艰巨:岷江、沱江流域总磷污染问题突出,部分支流仍存在劣Ⅴ类水体;长江上游生态敏感区水环境保护压力持续加大。

监测能力存在短板:少数民族地区和农村监测网络覆盖不足,全省VOCs组分监测站点仅占大气站点的18%,土壤污染溯源能力亟待提升。

2、发展机遇

政策红利持续释放:“美丽四川”建设纳入省级重大战略,成渝地区双城经济圈生态环境保护规划实施带来政策叠加效应。

数字治理基础良好:已建成省级生态环境大数据平台,成都智慧城市建设为构建空天地一体化监测网络提供技术支撑。

区域协同优势明显:川渝生态环境联防联控机制日益完善,长江上游生态屏障共建共享格局正在形成。

绿色产业蓬勃发展:全省清洁能源装机容量突破1亿千瓦,环保装备制造产业集群加速成型,为环境治理技术创新提供产业支撑。

天津智易时代科技发展有限公司

天津智易时代科技发展有限公司